Ethik der Denkmalpflege

I. Was ist und wozu dient Ethik?

Ethik ist eine praxisbezogene Abteilung der Philosophie. Sie will lehren, was wir für das Gemeinwohl tun sollen. Wenn man heute von Unternehmensethik spricht, wissen wir freilich nicht, ob es sich um ernsthaftes Nachdenken und ehrliches Bemühen handelt oder nur um ein moralisches Mäntelchen, das die Blößen des Firmenegoismus deckt. Die ins Leere gesprochene, von Vereinigungen und an Hochschulen gepredigte Wirtschaftsethik eignet sich vortrefflich zur heuchlerischen Besserwisserei und zur moralischen Entrüstung

Die Ethik der Denkmalpflege, wie ich sie verstehe, bezweckt etwas anderes. Sie entspricht dem, was sich die Experten und die Studienleitung dachten, als sie 1996 im Grundkurs für das Masterstudium Denkmalpflege und Umnutzung einige Lektionen Ethik festschrieben.

Wir wünschen uns, dass sich die Studierenden in diesem Masterstudium eine breite Fachkompetenz erwerben, die sie nicht nur befähigt, in Sachen Denkmalpflege richtig zu entscheiden, sondern auch mit anderen Fachleuten zusammenzuarbeiten und gemeinsam Probleme zu lösen. Ebenso geht es aber darum, die Sache der Denkmalpflege gegenüber anderen Anliegen der Gesellschaft und gegenüber anderen Aufgaben der öffentlichen Hand in einem fairen Dialog zu vertreten. Die Ethik der Denkmalpflege stellt diese Sache der Denkmalpflege zunächst in einen größeren Zusammenhang von Denk- und Verhaltensmustern und kann dazu anleiten, sich in der Öffentlichkeit oder in einer Geschäftsbeziehung zum Anwalt der Denkmäler zu machen. Die Lektionen zur Ethik wollen den Dialog mit anders Motivierten und anders Denkenden erleichtern. Sie wollen Argumente für sachliche Argumentation bieten. Sie wollen die Überzeugungen und Überlegungen ordnen helfen, die zum Studium in Burgdorf motivieren.

Bei der Eröffnung unseres Studiengangs Denkmalpflege im April 1997 habe ich ungefähr das Folgende ausgeführt:

Gesprächsführung, mündlicher Vortrag, schriftliches Gutachten, Texte für die Presse: sie alle haben ihre erlernbaren Techniken, die weit über das hinausgehen, was Mittelschulen unterrichten können und was ein Hochschulstudium zu lehren vermag, das zur Tätigkeit auf dem Problemfeld „Die gebaute Schweiz“ hinführt. Sie tauchen deshalb quer durch unseren Studienführer als Lehrinhalte auf, und zwar unter Begriffen wie „Argumentieren“, „Diskutieren“, „Darstellen“, „Führungen abhalten“ oder „Gutachten verfassen“.

In diesen Aufgaben steht man oft Menschen mit großem Bildungsgepäck, wohlgeordnetem Wissen und ausgebildeter Argumentationsfähigkeit gegenüber. In den fünf Lektionen zur Ethik der Denkmalpflege sehe ich meinen Auftrag darin, Denkstrukturen und Orientierungswissen vorzustellen, das zu Bausteinen der persönlichen Kompetenz im Denken, Sprechen und Schreiben dienen kann.

Meine Lektionen sind nicht die eines geschulten Philosophen, sondern die eines Kunst- und Architekturhistorikers, der gerne am Beispiel argumentiert.

Was ist Ethik? Ethik ist eine der Disziplinen der Philosophie, die auf Deutsch „Liebe zur Weisheit“ heißt. Ein anderer Ausdruck für Ethik ist Moralphilosophie, ein dritter Sittenlehre. Einer der berühmtesten Philosophen der Neuzeit, der um 1800 im damals deutschen Königsberg in Ostpreußen lehrende Immanuel Kant, umreißt die Aufgaben der Philosophie mit folgenden Fragen:

— Wer bin ich?

— Was kann ich wissen?

— Was soll ich tun?

Die letzte Frage, „Was soll ich tun?“, wird in der Disziplin der Ethik behandelt. „Kategorischer Imperativ“ heißt bei Kant das Sittengesetz, insofern es unabhängig von jeder Rücksicht auf Nutzen oder Vergnügen gebietet oder verbietet. (1)

Das Konversationslexikon meiner Großeltern, der Jubiläumsbrockhaus von 1909, sagt dazu unter dem seither veralteten Stichwort „Sollen“: (2)

Sollen, an sich der Ausdruck des Gebots überhaupt; in der Ethik in engerer Bedeutung das unbedingte Gebot des Sittengesetzes. Kant unterscheidet das kategorische vom hypothetischen Sollen (den kategorischen vom hypothetischen Imperativ). Ein hypothetisches (d. h. bedingtes) Sollen ist dasjenige, welches bloß vorschreibt, so zu handeln, wofern man bestimmte Folgen erreichen oder vermeiden will; kategorisch dagegen das, das nicht um der Folgen willen, sondern schlechthin gebietet. Von solcher Art ist nach Kant einzig und allein das sittliche Gebot, daher der kategorische Imperativ sich deckt mit dem Imperativ des Sittengesetzes oder der Pflicht.

Berühmt ist die Zusammenfassung, die Immanuel Kant in dem folgenden Satz gegeben hat:

Handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könnte.

Das aus der französischen Moralphilosophie übernommene Fremdwort „Maxime“ kann man dabei durch „Richtlinie“ übersetzen.

Kant hat dieses ethische Prinzip oder Sittengesetz mehrfach ähnlich formuliert. Es ist einzusehen, dass darunter nicht rein altruistisches Handeln zu verstehen ist, sondern dass darin ein wenig Egoismus Platz finden darf, nicht nur durch die Grenzen der Selbstzerstörung, sondern auch durch Entschädigungen wie Zufriedenheit mit sich selbst, Anerkennung durch die Gesellschaft oder Belohnung nach dem Tod. Die Selbstaufopferung aller Menschen kann kein Naturgesetz sein.

Die Formulierungen Kants sind sehr abstrakt, ja weltfremd; inhaltlich aber unterscheidet sich sein kategorischer Imperativ kaum von den Grundsätzen aus religiösen Offenbarungen und philosophischen Weisheitslehren. (3) Ich führe einige davon auf: „Was du nicht willst, dass man dir tu’, das füge keinem andern zu“, oder lateinisch: „ Quod tibi fieri non vis, alteri non feceris.“ (4) Etwas stärker noch: „Neminem laede, immo omnes, quantum potes, iuva“, zu Deutsch: „Schade niemandem, sondern hilf, soviel du kannst.“ Im Buch Levitikus des Alten Testaments (d. h. im 3. Buch des Moses, 19, 18) heißt das im Neuen Testament vielfach wiederholte Gebot: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst.“ (5) Auch in der Existenzphilosophie Martin Heideggers gehört das „Mitsein“ zur Struktur des In-der-Welt-Seins; wir sind immer schon mit dem Anderen da; ihm gilt die „Fürsorge“. (6)

Immanuel Kant unterscheidet zwischen der empirischen und der intelligiblen Welt, zwischen der Welt der Erfahrung und der Welt der Ideen. Der kategorische Imperativ gehört zur Welt der Ideen, des bloß Denkbaren. Deshalb kann er keine Richtschnur für das Handeln selbst sein, sondern dient lediglich als Richtschnur für die Beurteilung des Handelns. Das muss schon deshalb so sein, weil es keine Freiheit des Handelns gibt, sondern allein eine Freiheit des Denkens. Darin stimmen zwar nicht alle, aber doch viele Religionen und Philosophien überein. Moderne Forschung glaubt sogar nachweisen zu können, dass das Bewusstsein die Handlungen nicht steuert, sondern sie nur registriert. (7)

Das war, als kausale Abfolge, schon Arthur Schopenhauer klar, der sich 1839–1840 in seinen Studien (8) über die Freiheit des menschlichen Willens und über das Fundament der Moral mit der Freiheitslehre Kants und der Philosophen des Idealismus auseinandersetzte. Nach Schopenhauers Formulierung liegt „der Wille vor dem Selbstbewusstsein“ (so eine Hauptüberschrift). „Wir können“, sagt der Volksmund, und Schopenhauer gibt ihm recht, „tun, was wir wollen“, doch damit ist nicht gesagt, dass der Wille frei ist. Leicht verwechselt man Wünschen mit Wollen; das Wollen zeigt sich Dritten, aber auch dem Selbstbewusstsein zuallererst in der Tat. Das Wollen ist eine Folge von Motiven, es unterliegt wie die ganze empirische oder Erfahrungswelt, der Kausalität.

Diese Motive sind nicht mit bloßen Reizen zu verwechseln, die Instinkte auslösen, sondern sind Gedanken, die auf Begriffen beruhen, die den Menschen vom Eindruck der Gegenwart unabhängig machen. Sein Tun, auch das geringste, ist deshalb, nach Schopenhauer, vorsätzlich und absichtlich. (9) Die Motive können Gegenstand der Überlegung sein, ja miteinander in Konflikt treten und zur Unentschlossenheit führen. Die Motivation „ist nicht im Wesentlichen von der Kausalität verschieden, sondern nur eine Art derselben, nämlich die durch das Medium der Erkenntnis hindurchgehende Kausalität“. Durch den Charakter „ist die Wirkung der verschiedenartigen Motive auf den gegebenen Menschen bestimmt“. Nach Schopenhauer ist der Charakter individuell, empirisch und konstant. Er ist angeboren, und mit ihm die Tugenden und die Laster. „Der Mensch ändert sich nie.“ Und weiter: „An dem, was wir tun, erkennen wir, was wir sind.“

Doch Schopenhauer entlässt den Menschen nicht aus der Verantwortung. Er nennt das Gefühl der Verantwortlichkeit eine Tatsache des Bewusstseins. Es gebe, schreibt er, „ein völlig deutliches und sicheres Gefühl der Verantwortlichkeit für das, was wir tun, der Zurechnungsfähigkeit für unsere Handlungen, beruhend auf der unerschütterlichen Gewissheit, dass wir selbst die Täter unserer Taten sind“.

Im Gegensatz zu Kant behauptet Schopenhauer: „[…] moralische Gesetze, unabhängig von menschlicher Satzung, Staatseinrichtung oder Religionslehre, dürfen ohne Beweis nicht als vorhanden angenommen werden.“ Es gelingt ihm zu zeigen, dass Kant nur die traditionelle Moraltheologie auf den Kopf gestellt hat, wenn er aus der Sittenlehre einen Gottesbeweis ableitet. (10) Der moralische Wert einer Handlung liegt bei Kant in der Maxime, die man befolgt, bei Schopenhauer in der Absicht, in der sie geschieht.

Er unterscheidet deshalb „zwischen der Gerechtigkeit, welche die Menschen ausüben, und der ächten Redlichkeit des Herzens“. Gerechtes Handeln unter religiösem, staatlichem oder gesellschaftlichem Zwang bleibt letztlich egoistisch. Dies ist die Regel. Doch Schopenhauer anerkennt: „Allein ebenso gewiss ist es, dass es Handlungen uneigennütziger Menschenliebe und ganz freiwilliger Gerechtigkeit gibt.“ „Es gibt in der Tat wahrhaft ehrliche Leute – wie es auch wirklich vierblättrigen Klee gibt.“

Schopenhauers Philosophie mündet deshalb nicht in einen Imperativ oder eine Morallehre; diese überlässt er mit guten Gründen der Moraltheologie. Er selbst setzt „der Ethik den Zweck, die in moralischer Hinsicht höchst verschiedene Handlungsweise der Menschen zu deuten, zu erklären und auf ihren letzten Grund zurückzuführen.“ Dieser letzte Grund ist für Schopenhauer der Charakter. In diesem überwiegen – als Potenzen – auf der einen Seite: der Egoismus mit Gier, Völlerei, Wollust, Eigennutz, Geiz, Habsucht, Ungerechtigkeit, Hartherzigkeit, Stolz, Hoffahrt usw. und Gehässigkeit mit Missgunst, Neid, Übelwollen, Bosheit, Schadenfreude, spähender Neugier, Verleumdung, Unverschämtheit, Unbändigkeit, Hass, Zorn, Verrat, Tücke, Rachsucht, Grausamkeit usw., auf der anderen Seite: Gerechtigkeit und Menschenliebe. (11)

In einer strengeren Systematik (12) nennt Schopenhauer anderswo drei Grundtriebfedern der menschlichen Handlungen: Egoismus, Bosheit und Mitleid. Mitleid umfasst Gerechtigkeitssinn und Menschenliebe. Schopenhauer nennt diese beiden in Anlehnung an die christliche Moral die Kardinaltugenden. Mitleid gilt Schopenhauer

als eine unleugbare Tatsache des Bewusstseins, ist diesem wesentlich eigen, beruht nicht auf Voraussetzungen, Begriffen, Religionen, Dogmen, Mythen, Erziehung und Bildung, sondern ist ursprünglich und unmittelbar, liegt in der menschlichen Natur selbst, hält eben deshalb unter allen Verhältnissen Stich und zeigt sich in allen Ländern und Zeiten; daher an dasselbe zuversichtlich appelliert wird.

Die so genannten Grundsätze der Ethik sind nach Schopenhauers Lehre nichts als ein Vorrat an abgeleiteten Sätzen, die jederzeit zur Anwendung bereitstehen, wenn sie den negativen Triebfedern entgegengesetzt werden sollen.

In anderen Einheiten des Studiengangs Denkmalpflege und Umnutzung, besonders in den beiden juristischen Modulen, ist vom Zusammenhang zwischen Denkmalpflegeethik und Denkmalpflegerecht ausführlicher die Rede. Hier zitiere ich ganz vorläufig Schopenhauers Brückenschlag von der Disziplin der Ethik zur Disziplin der Rechtslehre und zur Gesetzgebung:

Die Rechtslehre ist ein Teil der Moral, welcher die Handlungen feststellt, die man nicht ausüben darf, wenn man nicht andere verletzen, d. h. Unrecht begehen will. […] Gegen diese Handlungen errichtet der Staat das Bollwerk der Gesetze, als positives Recht. Seine Absicht ist, dass keiner Unrecht leide. Die Absicht der moralischen Rechtslehre hingegen, dass keiner Unrecht tue. (13)

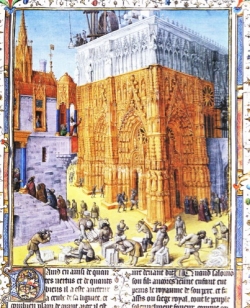

(Abbildung 1) Die Ethik der Denkmalpflege hat es mit der Frage zu tun, ob die Beeinträchtigung, Zerstörung oder Vernichtung von Denkmälern ein Unrecht sei, durch das jemand leide. Dabei muss man sich vertraute exemplarische Fälle von Denkmalzerstörungen vor Augen zu führen und die mutmaßlichen Motive für die jeweilige Zerstörung mit Schopenhauers Katalog von Lastern zu vergleichen. (14) Ich selbst denke an die Zertrümmerung der Gerechtigkeitsfigur des Berner Gerechtigkeitsbrunnens und an die Zerstörung der Brücke von Mostar. Unter den möglichen Motiven für Denkmalzerstörungen finde ich bei diesen beiden Beispielen für einmal nicht den Eigennutz, begleitet von Geiz und Habsucht, sondern die Gehässigkeit mit ihren Begleitern Übelwollen, Bosheit, Schadenfreude, Hass, Zorn und Rachsucht.

(Abbildung 2) Meine beiden Beispiele sind mit einem Hintergedanken gewählt. Die Gerechtigkeitsfigur des Berner Gerechtigkeitsbrunnens ist zwar eine Skulptur und darf ohne weiteres als Kunstwerk gelten. Sie ist aber weder das Bildnis einer Gottheit, eines Heiligen, eines Heroen oder eines Helden aus der Geschichte, sie ist also nicht ein „stellvertretendes Bildnis“, (15) sie ist kein „Idol“, sondern die allegorische Darstellung einer Tugend, der Gerechtigkeit nämlich, die als Figur im öffentlichen Raum ein Bekenntnis des Gemeinwesens darstellt. Die Zertrümmerung dieser Figur gehört nicht zum Bildersturm im engeren Sinn. (16) Sie ist nicht ohne weiteres gleichzusetzen mit der Zerstörung von Reiterstatuen französischer Könige am Ende des 18. Jahrhunderts oder mit dem Niederreißen kolossaler Leninstatuen am Ende des letzten.

Das sorgfältig geplante Attentat geschah 1986. Der Anlass war die Enthüllung, dass die Berner Regierung nach der Abtrennung eines eigenständigen Kantons Jura vom bernischen Staatsgebiet, zu dem er 1814 geschlagen worden war, die probernische Partei im bernisch gebliebenen, aber französisch sprechenden Teil des Juras mit Staatsgeldern unterstützt hatte. So gesehen handelte es sich um die außergesetzliche Ahndung eines Unrechts durch die Zertrümmerung des Symbols, das in dieser Optik nicht ein Staatsziel, sondern bernische Selbstgerechtigkeit verkörperte. So etwa erklärte der Attentäter, Pascal Hêche, seine und seiner Mithelfer Tat. Zu diesem Zeitpunkt waren die für die Sache verantwortlichen Regierungsräte bereits zurückgetreten, um der öffentlichen Meinung im so genannten Finanzskandal Genugtuung zu verschaffen; zur Strafverfolgung wegen der Juragelder kam es jedoch nicht.

Unser Augenmerk gilt nur nebenher der Strafwürdigkeit der Tat und der Verurteilung des Täters; die Prozessakten zeigen indessen einerseits seine Motive, andererseits der Frage, welche Rechtsgüter verletzt wurden. Das Motiv lässt sich umschreiben als Hass auf den Kanton Bern; so wurde das Motiv auch vom Schweizerischen Bundesgericht genannt. Die Absicht war eine Be-Leidigung, man wollte ein Leid antun. Verurteilt wurde Hêche aber nicht für seine politische Überzeugung, sondern für die Zertrümmerung einer Statue von großem historischem und kulturellem Wert. Ankläger war der Eigentümer, die Einwohnergemeinde der Stadt Bern.

Der historische und kulturelle Wert lässt sich objektivieren; diese Werte dienen deshalb im positiven Recht, in Gesetzgebung und Urteilsfindung, als Kennzeichen von Denkmälern; dabei geht aber das Kriterium der affektiven Bindung, die nach vielen Theoretikern der Denkmalerhaltung und der Denkmalpflege zentral ist, teilweise oder gänzlich verloren.

Die emotionale Bindung der Einwohner der Stadt Bern, des Kantons Bern und vieler anderer Schweizer an den Gerechtigkeitsbrunnen versuche ich ohne Jahreszahlen verständlich zu machen, um die objektivierbaren historischen Werte von den Erinnerungswerten und anderen affektiven Werten zu scheiden. Ich halte noch fest, dass die zertrümmerte Figur aus Tausenden von Splittern zusammengesetzt und ins Historische Museum verbracht wurde. Auf der Brunnensäule steht seit 1988 eine Kopie.

Doch nun zum Corpus delicti. Öffentliche Trinkbrunnen waren bis vor kurzem eine Wohltat, auch mitten in Europa. Im Jahre des Attentats jedenfalls liefen die Menschen noch nicht mit Mineralwasserflaschen herum, um aus ihnen zu trinken, ohne im Gehen anzuhalten. Erst recht waren öffentliche Trinkbrunnen in geschlossenen Städten des Altertums, des Mittelalters und der frühen Neuzeit eine Wohltat. Mit Stolz baute man Aquädukte, um Quellwasser in die Städte zu leiten, und mit Stolz schmückte man die Brunnen, wo Trinkwasser aus den Röhren sprudelte. Als man in Bern Mitte des 16. Jahrhunderts die Trinkwasserversorgung sanierte, krönte man das Werk entlang der Hauptgasse mit Brunnenbecken, Brunnensäulen und Brunnenfiguren, eigentlichen Denkmälern, in denen neben anderen Symbolen die Staatstugenden dargestellt wurden, so die Mäßigung (am fälschlich so genannten Anna-Seiler-Brunnen), die Tapferkeit (am Simsonbrunnen) und die Gerechtigkeit. (Abbildung 3) Die Figur der Gerechtigkeit hat zu Füßen die Büsten von Kaiser und Papst, Sultan und König von Frankreich, (17) den Herrschern, die sich damals bekämpften und über deren Machtgier die Gerechtigkeit als Tugend siegen wird.

Diese bemalte Steinfigur, genauer Figurengruppe, hat eine besondere Stellung im Stadtbild. Sie steht nicht weit von der Kreuzgasse, die Münster und Rathaus verbindet und von der Kreuzung, an der einst öffentlich Gericht gehalten wurde; was die Gerechtigkeit in der Perspektive der Hauptgasse, die hier Gerechtigkeitsgasse heißt, auszeichnet, ist der offene Blick auf den gegenüberliegenden, nur wenig überbauten Aarehang und damit ein einzigartiger Hintergrund. Rechts und links von der Gasse aber reihen sich ununterbrochen die Sandsteinfassaden, deren Bau staatliche Förderung genoss und für die Bern schon im 18. Jahrhundert berühmt war. Dass aber diese Stadterhaltung nicht nur eine Folge der Schonung und Pflege, sondern zunächst ein Zeichen zeitweiliger wirtschaftlichen Stagnation, ja Abstiegs der unteren Altstadt ist, sei hier mit dem Hinweis auf meines Kollegen Martin Fröhlich Stadtbetrachtungen angemerkt. Ein Indiz für die affektive Bindung der Einwohner ist die Beliebtheit der Gerechtigkeitsfigur als Postkartensujet.

Das Leid, das den Einwohnern von Stadt und Kanton Bern, ja der ganzen Schweiz, deren Hauptstadt getroffen war, angetan wurde, als die Statue der Gerechtigkeit zu Trümmern ging, äußerte sich spontan in der gleichen Tages veröffentlichten Stellungnahme der Stadtregierung sowie in unzähligen Presseartikeln und Leserbriefen über mehrere Wochen hinweg. Wie immer bei affektiven Bindungen wurde der Verlust vor allem als Kränkung wahrgenommen. Die Attentäter hatten ihr Ziel erreicht.

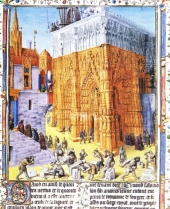

Ich hätte als ein jüngeres Beispiel die Zerstörung der Felsskulpturen von Bâmiyân im Jahre 2001 vorführen können. (18) Doch damit würden wir die Frage des Weltkulturgutes berühren, die in andere Unterrichtsmodule gehört. (Abbildung 4) Lieber ist mir deshalb, auch weil sie ein Bauwerk gewesen ist, die Brücke von Mostar in Südbosnien. Sie spannte sich seit 1557 in einem einzigen Steinbogen über den Fluss. Im November 1993 wurde sie durch kroatische Granaten zerstört. Die symbolische Dimension der Zerstörung erhellt aus dem Bekenntnis vieler Einwohner der muselmanischen Stadt, sie wären lieber selbst das Opfer gewesen, und aus dem in den Jahren 1995–2004 erfolgten formgetreuen Wiederaufbau. Ende Januar 2008 las man die Nachricht, die Brücke von Mostar werde nur Weltkulturerbe bleiben, wenn das angrenzende Ruza Hotel die alte Höhe respektiere und die obersten Stockwerke abbreche. (19)

Aus der Frage nach dem Leid, das Hass einem Kollektiv durch Zerstörung von symbolischen Werten antut, schält sich gleichsam ein auf dem ethischen Grundsatz „Tue niemandem ein Leid an“ fußender Denkmalbegriff heraus. Symbolcharakter, verbreitete Wertschätzung, emotionale Bindung mögen als Eckpunkte einer Definition dienen. Kollektive Vergangenheit und Zukunft, die den Symbolcharakter garantieren, wird sich in einem dritten Beispiel als Ziel einer Beleidigung zeigen. Es stammt aus der Zeit der Industrialisierung und der Umwertung aller Werte und betrifft einen Ort der Erinnerung, der als Naturdenkmal wie als Kulturdenkmal gleichermaßen Wertschätzung genießt und jederzeit politisch instrumentiert werden kann.

(Abbildung 5) Ich meine die Rütliwiese in der Gemeinde Seelisberg, Kanton Uri. (20) Lassen Sie mich etwas ausholen.

Im Herbst des Jahres 1836 nahm der Raddampfer „Stadt Luzern“ seine Fahrten auf. Alsbald wurden die Postkurse auf der zwischen 1820 und 1830 gebauten Fahrstraße über den St. Gotthard an die Dampfschifffahrt auf dem Vierwaldstättersee und auf dem Langensee angeschlossen. (Abbildung 6) Schon 1842 konnte die Fahrzeit Luzern–Mailand auf 311/2 Stunden gedrückt werden. Damit wurde die St.-Gotthard-Route zur kürzesten Verbindung über die Zentralalpen, schneller als die Bündner Pässe und der Simplonpass. Bis zur Eröffnung der Gotthardbahn im Jahre 1882 waren es also Raddampfer, welche den Weg abkürzten.

Die Dampfschifffahrt erschloss aber auch bisher abgelegene Orte für den „Tourismus“. Zu den begünstigten Orten gehörte auch Seelisberg, das 1854 eine Dampfschiffstation erhielt. 1858 wurde auf dem Rütli, das schon längst als Wiege der Eidgenossenschaft galt, ein Hotelbau begonnen. Eigennutz hatte alle Wenn und Aber verdrängt. Die Entrüstung der auf dem Dampfschiff am Bauplatz vorbeifahrenden Mitglieder der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft führte zu Verhandlungen mit dem Eigentümer, zu einer nationalen Geldsammlung für die Erwerbung, an der sich die Schweizer Jugend hervortat, zum Kauf und zur anschließenden Übergabe als unveräußerliches Nationalheiligtum an die Bundesbehörden. (21)

(Abbildung 7) Im Schicksal der Rütliwiese sind Naturdenkmal und Kulturdenkmal miteinander verquickt; für den Komplex „Industrialisierung und Naturschutz“ ist der Januskopf des Tourismus bezeichnend, der dem Genuss der Natur dient, aber diese zu zerstören droht. Das hat sich nicht geändert, auch wenn Dampfschiff und Dampfbahn durch andere Personentransportmittel ersetzt worden sind. Übrigens wurde das Naturdenkmal auch durch Gartenkunst zum Kulturdenkmal.

(Abbildung 8) Noch etwas anderes gibt diese Geschichte zu bedenken. Die Initiative zur Rettung der Rütliwiese vor der Beeinträchtigung durch einen bereits begonnenen Hotelbau ging zwar von teilweise hochgestellten Persönlichkeiten aus, aber nicht von den kantonalen oder den eidgenössischen Behörden, sondern von einer privaten Gesellschaft, der es gelang, die Sache in die Hand zu nehmen, zu einer Volksbewegung zu machen und zu einem guten Ende zu führen. Damit wären wir zu unserem Thema „Ethik“ zurückgekehrt.

Kant und Schopenhauer haben ihre Ethik für das Individuum entworfen. In Kants Ethik gilt die Maxime des Handelns als Maßstab. Ob durch Sanktionen wie gesellschaftliche Ächtung oder staatliche Strafverfolgung oder durch Einsicht gelenkt, bleibt letztlich gleichgültig. Anders bei Schopenhauer. Indem er die Motive des rechten und des unrechten Handelns zum Maßstab nimmt, erscheinen Sanktionen als ein die Verantwortung einschränkender Zwang. Damit lässt er uns für das kollektive Verhalten ratlos.

Kants Lehre ist der Schopenhauers darin überlegen, dass sie das Objekt der Verantwortung als Gemeinwohl versteht; in Kants kategorischem Imperativ ist das Gemeinwohl universal gedacht, es ist nicht bloß das Wohl des Individuums, der Gruppe, der Religionsgemeinschaft oder der Nation, ja nicht einmal ausschließlich der Menschheit. Daher die Forderung so zu handeln, dass die Richtlinie oder Maxime des Handelns zum „allgemeinen Naturgesetz“ werden könnte.

Wie sollen wir dieses Postulat ethischen Handelns auf das Gebiet der Denkmäler anwenden? Wir fassen zunächst das Gebiet der Denkmäler für unsere Überlegungen nicht zu eng, sondern stellen es uns mit den verschiedensten menschlichen Hervorbringungen besetzt vor, die für ein Individuum, eine Gruppe, eine Religionsgemeinschaft, eine Nation oder die Menschheit zum Erinnerungszeichen geworden ist oder werden könnte. Wir treffen daraus eine Auswahl des Bebauten und des Gebauten: nehmen Sie den Olivenhain, den Weinberg, die Haselhecke, die Feldsteinmauer, den Feldweg, das jährlich frisch bestellte Feld und seinen charakteristischen, viele Jahre überdauernden Umriss, den Holzweg, den jährlich durch Holzfällen und Baumpflanzungen veränderten Wald mit seiner charakteristischen Flora, die Bachverbauung, den einsamen Hof, das Dorf, die Stadt, die Autobahn und ihren Saum von Lagerhallen, ja, warum nicht, den See mit seinen Bojen und Booten, seinen Schiffen und Schiffswerften.

Aus dieser Auswahl treffen wir erneut eine Auswahl des Gebauten, aber doch so, dass alles, was zum Tiefbau und zum Hochbau gezählt zu werden pflegt, ohne weitere Auswahlkriterien in unserem Sieb bleibt. Jetzt errichten wir darum einen gewaltigen Zaun mit dem charakteristischen Umriss der schweizerischen Landesgrenzen – und wir haben das vor uns, was Martin Fröhlich „Die gebaute Schweiz“ nennt und was wir zum Gegenstand unseres Nachdenkens machen wollen.

Handlungsbedarf entsteht da, wo ein Bedürfnis nicht aufgeschoben werden kann. Welches Bedürfnis, so frage ich, fordert denkmalpflegerisches Handeln? Ich sage nicht „fordert das Einschreiten der Denkmalpflege“, sondern spreche verallgemeinernd vom „denkmalpflegerischen Handeln“. Es geht nämlich auf dem Problemfeld „Die gebaute Schweiz“ nicht einfach darum, dass eine bestimmte Verwaltungsaufgabe, die „Denkmalpflege“, nach dem Buchstaben des Gesetzes erfüllt wird, sondern dass jede Bürgerin, dass jeder Bürger, dass jede Einwohnerin, dass jeder Einwohner dieses Landes die gebaute Schweiz nach ethischen Grundsätzen behandelt und pflegt. Es ist grundsätzlich dasselbe Bedürfnis, das die Pflege der Baudenkmäler einerseits zur Verwaltungsaufgabe macht und andererseits die Tätigkeit der Schweizerischen Vereinigung für Heimatschutz und anderer privater Gesellschaften bestimmt. (22)

Welches ist dieses Bedürfnis? Warum liegt Handlungsbedarf vor? Nach verbreiteter Auffassung, die ich teile, ist es immer wieder der drohende oder der eingetretene Verlust vertrauter Orientierungszeichen in Zeit und Raum, der von Krankheit befallenen uralten Ulme so gut wie der im Artilleriefeuer ausgebrannten Kathedrale, ist es der Verlust von Natur- oder Kulturdenkmälern, der Schutzmaßnahmen herausfordert, damit das Unglück abgewendet oder gegen ähnliche Unglücksfälle vorgesorgt werden kann. Das Verschwinden ganzer Baumgärten, ganzer Wälder, ganzer Wohnviertel, ganzer Industrieanlagen, nicht schön, aber vielen hundert Menschen vertraut, wird heute von diesen als Verlust empfunden. Im Krebsgang der Geschichte betrachtet: Gestern waren es die Zerstörungen durch zu schnell und zu gewaltsam durchgeführte Stadtplanung und Güterzusammenlegung oder die Zersiedelung bäuerlicher Kulturlandschaft infolge zu langsam und zu nachlässig durchgeführter Landesplanung, vorgestern der Bauboom der Gründerjahre und der Eisenbahnbau, vorvorgestern die Denkmalzerstörung durch Krieg und Revolution. Nicht die langsame, stetige Veränderung der Umwelt, sondern die abrupte oder bloß schleichende, aber das Gefühl der Ohnmacht auslösende Veränderung der Umwelt, nicht der Verlust, sondern die Häufung von Verlusten, nicht die Trauer um ein verschwundenes persönliches Erinnerungszeichen, sondern die Trauer um kollektive Erinnerungszeichen, nicht nur die Qualität des Verlustes, sondern auch die Quantität, erheischen auf dem Problemfeld „Die gebaute Schweiz“ gewissenhaftes Handeln.

Gewissenhaftes, gerechtes, verantwortungsvolles, vorsichtiges, behutsames Handeln wird geleitet vom Abwägen von Gütern, ethisches Handeln vom Abwägen kollektiver Güter, die oft immaterielle Werte darstellen. Im Bauwesen ist es besonders offensichtlich, dass unsere Vernunft dies nicht nur aus Achtung vor den Voreltern und aus Verantwortung für die Mitmenschen, sondern auch, genau wie Naturschutz oder Sprachpflege, im Blick auf die Nachgeborenen zu tun gebietet.

II. Vom haushälterischen Umgang mit allerlei Dingen

(Abbildung 9) Zwischen Bordeaux und Toulouse, näher bei diesem, liegt die kleine Stadt Moissac mit dem ehemaligen großen Benediktinerkloster. Berühmt sind der Kreuzgang mit der Jahreszahl 1100 und die romanische Portalvorhalle auf der Südseite der Kirche, mit ihren Reliefs: am Portal selbst das Jüngste Gericht nach der apokalyptischen Offenbarung des Johannes, die zwei lebensgroßen Propheten Jesaja und Jeremia sowie die ebenfalls lebensgroßen Apostelfürsten Petrus und Paulus. Dazu kommen auf den inneren Seitenwänden der Vorhalle Szenen aus der Jugendgeschichte von Jesus Christus, das Gleichnis vom reichen Mann und vom armen Lazarus (Abbildung 10) und, passend zur Parabel und ihrer Sentenz, die Allegorien der Laster des reichen Mannes, die Allegorie der Habsucht und die Allegorie der Verschwendung.

(Abbildung 11) Die Verschwendung, der Luxus oder, weil Allegorien weiblich sind, die „Luxuria“, die dem reichen Mann im Gericht der Endzeit die Hölle garantiert, ist besonders gräulich dargestellt. Sie erscheint als nackte, entfleischte Frau; zwei Schlangen hängen sich an ihre Brüste, eine Kröte verzehrt ihr Geschlecht. Von links tritt der Teufel herzu. Das ist nicht die Ausgeburt einer auf Keuschheit verpflichteten Mönchsphantasie, sondern eine Ermahnung an alle Kirchgänger, sich vor Verschwendung zu hüten, und eine Drohung, der Verschwender werde bestraft, und sei es auch erst im Jenseits.

(Abbildung 12) Warum galt Verschwendung als Laster? Im Gleichnis aus dem Lukasevangelium der Bibel (16, 19–31) ist nicht der Luxus an sich ein Laster, sondern die Unbarmherzigkeit, die es dem Reichen verbietet, dem armen und kranken Lazarus die Brosamen von seinem Tisch zu gönnen.

Zum unmittelbaren Laster aber wird Verschwendung in jeder Gesellschaft, in der die Güter allzu ungleich verteilt sind oder die am Rande des Mangels lebt. Können wir uns heute vorstellen, selbst wenn wir es wissen, dass ein Leben am Rande des Mangels in Raum und Zeit die Regel ist? Wer von uns kennt Menschen, die eine Hungersnot erlitten, die eine Tod bringende Epidemie wie die Pest und die Cholera überlebt haben? Und doch wurde Europa noch im 19. Jahrhundert von Choleraepidemien heimgesucht. Die wiederkehrenden Missernten waren damals auch in Europa katastrophal.

Als in Moissac, zu Beginn des 12. Jahrhunderts, ein Bildhauer den Auftrag erhielt, die Luxuria darzustellen, hatte Europa gerade eine lange Zeit der Knappheit hinter sich. Für über zweihundert Jahre erwärmte sich nun das Klima, die Bauern produzierten regelmäßiger, riesige Kathedralen wurden errichtet und kostbar ausgestattet, zahllose Städte gegründet, steinerne Burgen gebaut, bis um 1310 die Kleine Eiszeit und um 1350 der erste Pestzug einsetzten und Europa zur Mangelwirtschaft zurückkehrte. Die wirksame staatliche Vorratshaltung in Kornhäusern und die hilflosen Vorhaltungen in den Sittenmandate gegen die Verschwendung verstehen sich als zwei ungleichartige und ungleich wirksame Mittel des Ancien Régime, die ärgste Not zu lindern und in der Not die Armen nicht auch noch mit Luxus zu provozieren.

Wozu diese christlich gefärbte Einleitung? Ich möchte im Folgenden zeigen, dass Verschwendung auch in philosophischer Sicht (23) und in ethischer Perspektive ein Fehlverhalten ist.

Dabei folge ich zwar streckenweise den bekannten ökologischen Argumentationen, aber es geht mir nicht um die Verschwendung von Gütern der Natur, sondern um die Verschwendung von Gütern der Kultur, nicht um Rohstoffe und Energieträger, sondern um Bauwerke und Kunstwerke, nicht um nachhaltige Forstwirtschaft (dort sprach man zuerst von Nachhaltigkeit), ja überhaupt nicht um Wirtschaft und Wirtschaftlichkeit, auch nicht in der Langzeitperspektive, sondern um das altväterische Haushalten mit Gütern.

Wo liegt der Witz von der Geschichte des reichen Mannes und des armen Lazarus? Nicht darin, dass sich der Reiche in Samt und Seide kleidet, nicht darin, dass er täglich Feste feiert, sondern darin, dass er dem armen Lazarus nicht einmal den Überfluss, die Brosamen, gönnt. Und es ist eine besondere List des Geschichtenerzählers oder des nacherzählenden Evangelisten Lukas, dass der Reiche nur als anonymer Typus erscheint, der arme Mann aber einen Namen erhält, Lazarus. Es geht auch nicht darum, dass alle gleich viel erhalten, sondern darum, dass die Verschwendung von Gütern, mit denen Not gelindert werden könnte, ein Unrecht an den Not Leidenden darstellt. Das gilt im Kleinen, das gilt im Großen, das gilt in weltgeschichtlicher Perspektive. Ich meine das so.

In weltgeschichtlicher Perspektive erhält jedes Individuum einen Kredit an Zeit, Kraft und Talenten. Es ist kein Eigentum, es ist ein Kredit. So gesehen ist es immer „das Geld des Anderen“, womit wir arbeiten. Die haushälterische Mitte zwischen Habsucht und Verschwendung entspricht dem Umgang mit fremdem Gut, entspricht der Lage des Schuldners gegenüber dem Gläubiger, man mag diesen „die Gesellschaft“,„die Menschheit“, „das Göttliche“ oder „den Schöpfer“ nennen. So jedenfalls ist es im Gleichnis von den Talenten des Matthäusevangeliums (25, 14–30) gemeint. Von daher ist übrigens, gleichnishaft, aus der antiken Münzeinheit der Talente – einige tausend Euro – ein Begriff für Gaben des Geistes und des Herzens geworden.

Freilich, Verschwendung als Verschwendung mühelos zu erkennen, setzt übersichtliche Verhältnisse voraus. Ökologisch betrachtet, ist der Transport von rasch verderblichen Lebensmitteln mit Flugzeugen um den halben Erdball eine Verschwendung; aber wie erkenne ich das beim Einkauf, wenn der Apfel aus Südafrika weniger Geld kostet als der Apfel aus Bolligen oder Nussbaumen?

(Abbildung 13) Von den Naturgütern zu den Kulturgütern! Ich kehre noch einmal in die Entstehungszeit der Skulpturen in der Portalvorhalle der Klosterkirche von Moissac und besonders zur Allegorie der Luxuria zurück, in die Jahre um 1125.

Zu jener Zeit wurde Verschwendung sogar im Kirchenbau gerügt, wie sie gerade damals die Benediktiberabtei Cluny maßlos übte. Der Abt Bernhard des Zisterzienserkloster Clairvaux schrieb damals an den Abt Wilhelm des Benediktinerklosters Saint-Thierry einen Brief, der in vielen Abschriften veröffentlich wurde. Darin führt Bernhard aus: (24)

Ich übergehe der Kirchen ungeheure Höhe, maßlose Länge, überflüssige Breite, verschwenderische Steinmetzarbeit und die Neugier reizenden Malereien, die den Blick der Betenden auf sich lenken und die Andacht verhindern. […] Was tut hier überhaupt die Habgier, die der Dienst der Götzenbilder doch ist? […] Es strahlt die Kirche in ihren Mauern, und in ihren Kindern leidet sie Mangel. Ihre Steine kleidet sie in Gold, und ihre Kinder lässt sie nackt. Mit den Gaben der Bedürftigen wird den Augen der Reichen gedient.

(Abbildung 14) Das Ärgernis liegt für Bernhard von Clairvaux nicht bloß darin, dass die Kirche als Institution ihre Mittel falsch investiert, in Luxus nämlich statt in die Armenpflege, sondern in der unverfrorenen Zurschaustellung der Verschwendung, in der Prahlerei mit Luxus. Bernhard führt das nicht aus, aber zeigt es in der Gegenüberstellung der in Gold gekleideten Mauern der Kirchenbauten und der in Lumpen gehenden Bedürftigen: Der Gegensatz verletzt die Würde der Armen, ihre Menschenwürde.

Die Zisterzienser, denen Bernhard von Clairvaux angehörte, vermochten in den ersten Jahrzehnten in ihrem Orden niedrige, schmucklose Kirchen durchzusetzen; als Beispiel diene die ehemalige Abteikirche von Bonmont, Gemeinde Chéserex, Kanton Waadt, begonnen um 1140.

Wir haben uns dem Reich der Artefakte genährt. Der Ausdruck das Artefakt ist den Archäologen geläufig, denn er bezeichnet in der Ur- und Frühgeschichte, was von Menschenhand geformt ist oder wenigstens Bearbeitungsspuren trägt, eine Silexklinge zum Beispiel, ein „Kunsterzeugnis“ im Gegensatz zu einem Naturprodukt, wie es der Brockhaus von 1908 will; Artefakt hat heute auch die Nebenbedeutung von „Kunstwerk“ (Duden, Rechtschreibung, 2006). In der vom englischen Sprachgebrauch geprägten anthropologischen Bedeutung umfasst das Reich der Artefakte eine riesige Fülle von Dingen, die Menschenhand und -verstand je geschaffen haben.

Selbst im allerweitesten Sprachgebrauch ist es üblich, als Artefakt nur ein Ding zu bezeichnen, das für den mehrfachen oder einfachen, aber länger dauernden Gebrauch geschaffen ist, nicht aber was zum Verbrauch und zum Verzehr dient. Der beabsichtigte Zeithorizont und das tatsächliche Alter gehören also zur Umschreibung von Artefakt. Ich nenne einige Beispiele von eindeutigen Fällen und von Grenzfällen. Artefakte des alten Ägypten sind die Pyramiden, die Sphinxe, die Mumiensarkophage, das Haupt der Nofretete, die steinernen Würfelhocker, die Skarabäen. Freilich wird man die Pyramiden in der Regel nicht als Artefakte bezeichnen, sondern sogleich einer Unterkategorie zuteilen, der Kategorie der Denkmäler oder der Unterkategorie der Baudenkmäler nämlich, oder in die Funktionskategorie der Grabbauten. Und Grabbauten und Grabbeigaben sind der Absicht nach für die Ewigkeit geschaffen.

Die meisten Artefakte werden für den irdischen Gebrauch geschaffen. Sie tun eine Zeit lang ihren Dienst und verschwinden dann wieder. Mit Werkzeugen wie Sichel und Hammer, Videomonitor und Computer, Bleistift und Radiergummi, Tintenfass und Tinte geht es so. Aber schon sind wir an der Grenze zwischen Gebrauch und Verbrauch angelangt. Ein Bleistift mag noch als Artefakt hingehen, die Tinte ist es nicht als zu verbrauchende Flüssigkeit, sondern als Teil des Artefaktes Privatbrief. Der Absicht nach in der Regel für den einmaligen Gebrauch – sprich Lesen – angefertigt, also ein Artefakt, gehört ein länger aufbewahrter Privatbrief in die Unterkategorie der Dokumente oder aus der Sicht des Historikers zu den Schriftquellen. Eine Pastete ist für den Verzehr bestimmt; gleichwohl würde ich sie unter die Artefakte einreihen, die sich den Augen als Kunstwerke darbieten. Kein Wunder, dass im 17. Jahrhundert solche Pasteten im Stillleben verewigt wurden, und zwar als Symbole der Vergänglichkeit, und dass man die Festtafel oder das Feuerwerk von Fürstenhochzeiten im Kupferstich festhalten wollte.

In die Liste der Gebrauchsgegenstände habe ich mit Absicht auch seriell und maschinell hergestellte Artefakte wie den Videomonitor aufgenommen, um darzulegen, dass Handarbeit kein primäres Kriterium darstellt, wenn wir den Begriff Artefakt definieren.

Gleichwohl ist die Unterscheidung zwischen Maschinenarbeit und Handarbeit wesentlich, ebenso, nicht deckungsgleich, aber auf ähnliche Weise, die Unterscheidung zwischen Serienprodukt und Einzelanfertigung. Dass es auch hier einen breiten Grenzstreifen gibt, zeigen die Münzenprägung, die Glasbläserei, die Keramik, die Weberei, die Möbelherstellung usf.

(Abbildung 15) Beim Artefakt, das der Maschinenarbeit entstammt, überwiegt bei Verschwendung der Verlust an Rohstoffen und Energie. Diese Fälle von Verschwendung gehören ins Ressort der Ökologie. Beim Artefakt, das der Handarbeit entstammt, überwiegt bei Verschwendung der Verlust an Arbeit. Ich sage nicht Arbeitszeit und sage nicht Arbeitsleistung, sondern Arbeit, um zu unterstreichen, dass es sich um inkommensurable Größen handelt, Arbeitslust, Arbeitsleid, Arbeitsökonomie. Es ist kein Zufall, dass mit dem Aufkommen des industriellen Zeitalters die Handarbeit neu bewertet wurde. Ich nenne dafür zwei berühmte Zeugen: den Engländer John Ruskin (1819–1900) mit seinem Buch The Seven Lamps of Architecture, veröffentlicht 1849, und den Franzosen Henri Focillon (1881–1943) mit seinem Essai L’éloge de la main von 1934. Die Sieben Leuchter der Baukunst von Ruskin sind das Buch eines Eiferers, aber sie sind verständlich als Reaktion auf das Überhandnehmen der Maschinenarbeit. Bezeichnend ist der folgende Passus: (25)

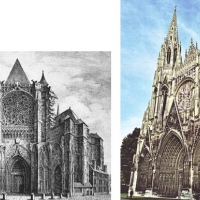

Ich glaube, die einzige entscheidende Frage bei allem Ornament ist einfach diese: War es mit Vergnügen und Genuss gemacht? war der Bildner glücklich, als er daran meißelte? Es mag die denkbar schwerste Arbeit sein, um so härter, weil so viel Genuss dabei war; aber sie muss auch glücklich und glühend und gläubig gewesen sein: sonst wird sie nicht leben.[…] Unlängst ist in der Nähe von Rouen eine gotische Kirche gebaut worden, gemein genug in der Tat, was ihre Anlage betrifft, aber übertrieben reich im Detail; viele Einzelheiten sind mit Geschmack erdacht und alle offenbar von einem Mann, der alte Arbeit genau studiert hat. Aber alles ist so tot wie Blätter im Dezember; nicht ein einziger feinfühliger Strich, nicht ein herzenswarmer Schlag auf der ganzen Fassade. Die Männer, die sie ausführten, hassten sie und waren dankbar, wenn sie damit fertig waren.

Es handelt sich um die Wallfahrtskirche Notre-Dame de Bon-Secours bei Rouen, im Vorort Blosseville, erbaut 1840–1844 von Jacques-Eugène Barthélemy, ein frühes und, wie Ruskin richtig gesehen hat, sehr sorgfältig geplantes, in der Ausführung aber mechanischer Perfektion und Zeit sparender Arbeitsteilung gehorchendes Werk.

(Abbildung 16) Beim Kunsthistoriker Henri Focillon, rund hundert Jahre später, finden wir mehr Sinnlichkeit als Eifer, mehr kulturgeschichtliche Einsicht als kulturpessimistischen Abscheu. Wohlgefällig schweift sein Blick über gotische Architektur und gotisches Handwerk und schließlich weit zurück bis in die Steinzeit. So heißt es in seinem Lob der Hand zu Hand und Werkzeug: (26)

Der Höhlenbewohner, der den Stein durch sorgfältiges Abhauen von Splittern schneidet und Knochennadeln herstellt, weckt in mir ein viel größeres Erstaunen als der gelehrte Maschinenkonstrukteur. Er wird nicht mehr von unbekannten Kräften getrieben, sondern treibt aus eigener Kraft. […] Das Werkzeug als solches ist nicht weniger bemerkenswert als der Gebrauch, zu dem man es bestimmt; es ist in sich selbst Wert und Ergebnis. Es ist da, losgelöst von der übrigen Welt, ein einmaliger Akt. Selbst wenn der Rand der Muschel eine so scharfe Schneide besitzt wie das Steinmesser, so hat man letzteres doch nicht zufällig an irgendeinem Strand aufgelesen, man kann es das Werk eines neuen Gottes nennen, das Werk und die Verlängerung seiner Hände. Zwischen Hand und Werkzeug beginnt eine Freundschaft, die nicht mehr enden wird. Die eine teilt dem andern ihre lebendige Wärme mit und bearbeitet es unaufhörlich. […] Ich weiß nicht, ob zwischen der handwerklichen und der mechanischen Ordnung ein Bruch besteht, ich bin dessen nicht sehr sicher, aber das Werkzeug als Fortsetzung der Hand gehört zum Menschen […].

Henri Focillon deutet den Topos von der Urhütte und die Abbildung aus Marc-Antoine Laugiers Essai sur l’achitecture (Abbildung 17) auf seine Weise, konzentriert sich jedoch auf das Werk der Hand: (27)

Ihr genügt nicht zu nehmen, was da ist, sie muss an dem arbeiten, was nicht ist, und zum Reich der Natur ein neues Reich fügen. Lange Zeit genügte es ihr, ungehobelte Baumstämme in der ganzen Pracht ihrer Rinde aufzustellen, damit sie die Dächer von Häusern und Tempeln trügen; lange Zeit häufte oder legte sie unbehauene Steine aufeinander, um der Toten zu gedenken oder die Götter zu ehren. Solange sie Pflanzensäfte benützte, um die Monotonie des Gegenstandes zu beleben, achtete sie noch der Gaben der Erde. Aber von dem Tag an, da sie dem Baum sein knorriges Gewand nahm, um sein Fleisch sichtbar werden zu lassen, und die Oberfläche zu bearbeiten, bis sie glatt und vollkommen wurde, von diesem Tag an erfand sie eine neue Haut, die für Auge und Berührung angenehm ist; und die Maserung, die zutiefst verborgen bleiben sollte, enthüllte im Tageslicht geheimnisvolle Linienspiele. Die amorphen, im Chaos der Berge vergrabenen Massen des Marmors schienen, einmal zu Blöcken, Platten und Menschenbildern gehauen, ihr Wesen und ihre Substanz zu ändern, gerade als ob die Form, die ihnen gegeben wurde, sie bis in die tiefste Tiefe ihres blinden Seins und bis in ihre Elementarteile hinein verwandelte.

Gewiss spricht Focillon immer wieder von Kunstwerken, gewiss erlaubt ihm der französische Sprachgebrauch einen leichten Übergang von Handwerk zu Kunst, entscheidend ist für unseren Gedankengang aber, dass für ihn die Artefakte ein Kontinuum darstellen, von Kunst zu Handwerk zu Technik, ohne dass es unten und oben, Zentrum und Peripherie gäbe, gesagt wird nur, das von Hand Geschaffene sei etwas Besonderes, und zwar durch die unmittelbare Auseinandersetzung mit dem Werkzeug und mit dem Werkstoff.

Einen dritten Lobredner der Hand möchte ich noch zu Wort kommen lassen, einen, der nicht von der Freude am Schaffen, sondern von der Freude am Pflegen spricht, Georg Mörsch. Ausgehend davon, dass die öffentliche Denkmalpflege immer nur einen Teil der Artefakte (ein Terminus, den auch Mörsch braucht) schützt und pflegt und dass auch ihre Pflege nur einzelne Aspekt umfasst und zeitlich intermittierend stattfindet, setzt er das Ziel „einer Konditionierung zu integralem Schutzverhalten unserer Gesellschaft“. Dieses Ziel wurde bisher nicht erreicht, die Botschaft, sagt Mörsch, war zu intellektuell: (28)

Es muss deshalb überlegt werden, ob es nicht Formen des Umgangs mit dem Denkmal gibt, die solches Schutzverhalten besser erzielen und die

gleichzeitig die Identifizierung, das Selbst-Bewusstsein des Schützenden durch außerkognitive Eindrücke verstärken. Das Ziel wäre also, Identität zu finden durch das, was ich am Denkmal tue, statt oder neben dem, was ich von ihm weiß, Identität nicht so sehr im Besitz zu suchen, als vielmehr im Umgang mit ihm zu erleben. Als Analogie mag Erkenntnis- und Schutzverhalten aus vielen anderen Lebensbereichen gelten. So banal es klingt: Das Tier, über das mich die Zoologie alles gelehrt hat, gewinne ich erst lieb, wenn ich es füttern darf.

Nun ist das Wort Denkmal zum zweiten Mal gefallen, und ich komme nicht darum herum, innerhalb der ungezählten und unzähligen Objekte, deren Verschwendung ich für unziemlicher halte als ihre Verwendung und Entfremdung, Kategorien zu nennen, die gegenwärtig der besonderen Zuneigung, Schonung und Pflege bedürfen. Um mich nicht durch das Gestrüpp moderner Denkmaldefinitionen, Denkmalwerte und Denkmalansprüche schlagen zu müssen, nehme ich zwei altbewährte Begriffe.

In seinem Wörterbuch der Kunst beschreibt Filippo Baldinucci 1681, was richtige, was falsche Behandlung von Gemälden ist. Statt restaurare sagte man damals in Italien gerne rifiorire, „aufblühen lassen“. Ich übersetze aus dem Italienischen: (29)

Rifiorire heißt gleichsam aufblühen lassen; das ist ein sehr volkstümlicher Ausdruck, womit die kleinen Leute jene unerträgliche Dummheit auszudrücken pflegen, ein altes Gemälde, das sich im Laufe der Zeit geschwärzt hat, gelegentlich mit neuer Farbe zu übermalen, und dazu noch durch einen unerfahren Meister. Dadurch benimmt man dem Gemälde aber nicht nur seine Schönheit, sondern auch seinen Alterswert. Man sollte unter Restaurieren oder Sanieren oder Instandsetzen etwas anderes verstehen, nämlich das Ausflicken einer Fehlstelle eines Gemäldes, eines Ausbruchs oder eines anderen Schadens, und zwar durch einen guten Meister, denn solches gelingt einer Meisterhand mit Leichtigkeit. Es scheint dann, als ob man von dem Gemälde einen Fehler weggenommen habe, der ihn, so klein er war, in Ungnade und Misskredit brachte. Viele in der Kunst Erfahrene haben jedoch die Meinung geäußert, dass die allerbesten Gemälde überhaupt nicht retuschiert werden dürften, von wem auch immer. Das Retuschieren sei nämlich so schwierig, dass man mehr oder weniger, über kurz oder lang, auch die kleinste Restaurierung erkenne. Ein Gemälde, das nicht ganz original ist, wird immer Misstrauen begegnen.

Baldinucci führt dann im Einzelnen aus, welche Schäden an der Oberfläche des Gemäldes durch falsche Maßnahmen entstehen. Ich habe den Passus aber nicht als ein frühes Zeugnis für den Ruf nach bloß konservierenden Maßnahmen zitiert, sondern wegen seiner Begründung dafür: Weitergehende Maßnahmen zerstören die Schönheit und den Alterswert, „l’apprezzabile dell’antichità“.

Zu den Bauwerken und sogar zu den Ruinen, die keinen Gebrauchswert zu haben scheinen, führt jener Geburtsschein der Denkmalpflege, den man gewöhnlich „Denkschrift über Denkmalpflege“ nennt: ein Memorandum, an dem anscheinend verschiedene Künstler und Gelehrte arbeiteten, und das, soviel wir wissen, der Maler Raffael um 1520 dem Papst Leo X. aus dem Hause Medici vorlegen wollte. Der Tod des Künstlers scheint das verhindert zu haben. Hervorgegangen ist das Memorandum aus Raffaels Auftrag, die Ruinen des alten Rom aufzunehmen (Abbildung 18). Diese Denkmäler erscheinen dem Verfasser als Zeugen der Pax Romana, des Vorbildes für einen ewigen Frieden unter den Christen, den zu erreichen des Heiligen Vaters Aufgabe sei. (30) Ich zitiere aus einem der Entwürfe zu der Denkschrift:

Meine Denkmälerkenntnis verschafft mir einerseits wahre Genugtuung, weil ich eine hervorragende Sache kennen gelernt habe; andererseits ist sie auch Ursache tiefen Schmerzes, wenn ich gleichsam den Leichnam der edlen Vaterstadt, die einst die Welt regierte, traurig zerfleischt sehe. Gleich wie für jeden Einzelnen die Pietät den Eltern und dem Vaterland gegenüber Pflicht ist, ebenso fühle ich mich verpflichtet, alle meine geringen Kräfte daranzusetzen, dass soweit als möglich ein Stück von dem Bild lebendig bleibe, oder vielmehr der Schatten dessen, was in Wahrheit das Vaterland aller Christen ist, welches einst so vornehm und so mächtig war, dass die Menschen zu glauben begannen, dieses Reich stehe über dem Schicksal.

Pietät erscheint hier als der tiefste Beweggrund für den Schutz und die Pflege der Denkmäler. Es gehört zu meinen im Verlaufe vieler Jahre gefestigten Überzeugungen, dass Pietät der Name der Tugend ist, welche Schutz, Erhaltung und Pflege der Bau- und Kunstdenkmäler motiviert.

Sparsamkeit statt Verschwendung, Achtung vor dem Wert menschlicher Arbeit jenseits der Wirtschaftlichkeit, Sorgfaltspflicht gegenüber dem Alterswert eines Werkes, das Gebot der Pietät gegenüber früheren Generationen durch Pietät gegenüber ihren Hervorbringungen – ich wollte zeigen, dass die Postulate der Ethik schon alt sind.

III. Pietät

Unter dem Stichwort Pietät nehme ich Gedankengänge auf, die ich erstmals 1972 in der Architekturzeitschrift Werk veröffentlichte, im Sommer 2002 an einer Fachtagung in Baden vortrug, dann auf Französisch an der Jahresversammlung 2008 der Sektion Kanton Jura des Schweizerischen Heimatschutzes präsentierte und kurz darauf publizierte. (31)

Ich gehe das Thema von hinten an und beginne mit der Kritik an der Denkmalpflege-Gesetzgebung in der Schweiz. Ich möchte zeigen, dass sich der Gesetzgeber in der Regel nicht von der Denkmal-Ethik leiten lässt, sondern von einem wie ich glaube veralteten Geschichts- und Kunstbegriff. In der Gesetzgebung werden nämlich die Denkmäler und vor allem die Baudenkmäler als Zeugen oder Zeugnisse der Geschichte von besonderer Bedeutung oder von besonderem Wert definiert.

Ich gebe drei Beispiele. Erstens: In der Kulturdenkmäler-Verordnung des Kantons Solothurn vom 19. Dezember 1995 heißt es in § 2: „Als historische Kulturdenkmäler gelten Werke früherer menschlicher Tätigkeit sowie Zeugnisse der Vergangenheit, die eine besondere archäologische, geschichtliche, soziale, künstlerische, städtebauliche, technische, wissenschaftliche oder heimatkundliche Bedeutung haben.“ Zweitens: Das freiburgische Gesetz über den Schutz der Kulturgüter vom 7. November 1991 setzt in § 3, Alinea 1, fest: „Der Ausdruck Kulturgut bezeichnet ein unbewegliches oder bewegliches, geschichtliches oder zeitgenössisches Objekt, das für die Allgemeinheit als Zeuge der geistigen Tätigkeit, des Kunstschaffens oder des gesellschaftlichen Lebens von Bedeutung ist.“ Drittens: Das Denkmalpflegegesetz des Kantons Bern vom 8. September 1999, verzichtet bei der Begriffsbestimmung in Art. 2 auf die Wörter „Zeuge“ und „Zeugnis“ und stützt sich auf den „besonderen kulturellen, historischen oder ästhetischen Wert“.

Betrachten wir den bildhaften Ausdruck „Zeugen der Geschichte“ etwas näher. In der Rechtsprechung dienen die Zeugen der Wahrheitsfindung. Nicht anders war es in der älteren Geschichtsschreibung. Im Jahre 1752 schrieb der Historiker Johann Martin Chladenius kurz und bündig: (32) „Zeugen sind nur denn nöthig, wenn der Geschichte widersprochen wird.“ Gewiss schreiben wir Geschichte heute anders als vor 250 Jahren. Aber der Satz des Chladenius hat seine Gültigkeit behalten. Zurück zur Rechtsprechung, wo die Zeugen leibhaftig auftreten.

In der Rechtsprechung stehen die Zeugen neben anderen Beweismitteln, wie Augenschein und Urkundenbeweis. Aus juristischer Sicht heißt Urkunde im weiteren Sinn jeder Gegenstand, der Spuren einer rechtlich erheblichen Tätigkeit darbietet, die auf Überlieferung zielt. Beispiele: in der frühen Neuzeit Zeit zwei Ausfertigungen eines Vertrags, die kurvig auseinander geschnitten und bei Rechtshändeln zusammengefügt werden, die Anbringung des Stifterwappens am Kirchenbau oder der Hoheitszeichen auf gemeinsam gesetzten Grenzsteinen. Im rechtlichen Sinne sind Stifterwappen und Grenzsteine nicht „Zeugnisse der Geschichte“, sondern auf Deutsch „Urkunden“.

Beim Augenschein geht es um Gegenstände, aus deren Wahrnehmung sich eine Tatsache beweisen lässt. Wenn möglich wird davon ein Protokoll aufgenommen und von glaubwürdigen Zeugen unterzeichnet. Was wir „Zeugen der Geschichte“ nennen, könnte in Analogie zur Rechtsprechung „Beweismittel der Geschichtsforschung“ heißen. Wir würden uns durch den Oberbegriff „Beweismittel“ der leidigen Metonymie „Zeugen“ entledigen, die ursprünglich Personen statt Sachen meint, und wir wären auch die „Zeugnisse“ los, die eigentlich eine bewusste Aussage von Personen, der Zeugen eben, bezeichnen.

Die Archäologen, deren Untersuchungen in vielen Fällen ihren Gegenstand zerstören, legen großen Wert auf Tagebücher, Vermessungen, zeichnerische Aufnahmen und Fotografien. Diese übernehmen die Aufgabe von Protokollen. Wenn der Augenschein nach einem Verkehrsunfall protokolliert ist, wenn bei einer archäologischen Untersuchung der Befund dokumentiert ist, wird der Platz geräumt.

Die vorgeschlagene Änderung der Nomenklatur – Beweismittel statt Zeugnis – eröffnet neue Blickwinkel. Sie erleichtert die Lösung des Problems, auf welche Art, wie lange und in welcher Auswahl die bisher als „Zeugnisse der Geschichte“ geltenden Artefakte aufzubewahren seien, indem der neue Name eine bestimmte Qualität, die Eignung als Beweismittel, in den Mittelpunkt rückt und von allen anderen Qualitäten absieht.

Mit guten Gründen erlässt der Gesetzgeber für die öffentliche Verwaltung, für die private Geschäftsführung und für die Prozessordnung in der Rechtsprechung Vorschriften über die Aufbewahrung von Akten. Bundesarchiv, Kantonsarchive und kommunale Archive übernehmen die von der Verwaltung periodisch oder nach Bedürfnis abgelieferten Akten, sind aber in vielen Fällen gezwungen, einzelne Bestände nach verschiedenen Kriterien auszuscheiden. Bei Massengut kann nach mathematischen Verfahren sichergestellt werden, dass die Auswahl repräsentativ ist. Als Beispiel nehme ich die Krankengeschichte eines Universitätsspitals, die nach dem Alphabet der Patientennamen abgeliefert werden und von denen man nur die von Personen aufbewahrt, deren Name mit M beginnt. Die Triage wird in der Regel von Archivdirektoren und Archivbeamte vorgenommen, die als Historiker ausgebildet sind und die Statistiker beiziehen. Die Archäologen wiederum hüten zunehmend Dokumentationen statt Objekte. Doch zurück zu den Archivaren!

Die schweizerische Fichenaffäre und die nachfolgende Fichenvernichtung sowie die Tätigkeit der so genannte Bergier-Kommission haben uns gelehrt, wie heikel das Geschäft nicht nur der Aktenauswertung, sondern auch der Aktenvernichtung sein kann, wenn es um die Klärung von Schuld und Unschuld von Jahrzehnte zurückliegenden Handlungen und Unterlassungen geht. Rechtswesen und Geschichtsschreibung verquickten sich dabei in ungewohnter Weise.

Wir kommen hier an einen heiklen Punkt. Es besteht kein Zweifel darüber, dass Geschichte den Wissensdurst vieler Menschen befriedigt. Dass diese Art von Historie erst seit rund 250 Jahre existiert und auf unseren Kulturkreis beschränkt ist, hat sich als Theorie etabliert und als Tatsache herumgesprochen. Der Nutzen der Geschichte für das politischen Leben und die Kultur im engeren Sinn wird jedoch verschieden gesehen. Den einen ist sie säkularisierte Theologie, den anderen ein Instrument der Nationalstaatenbildung und -führung, den dritten Kompensation des Traditionsverlustes und der Beschleunigungserfahrung, den vierten ein Mittel, im Individuum das Bewusstsein zu erweitern und die Sozialkompetenz zu erhöhen. Jacob Burckhardt meinte, sie vermöge die Menschen zwar nicht klüger, aber reifer zu machen, denn: „Reif sein ist alles“; es gehe darum „weise (für immer)“ zu werden. (33)

Ich will damit andeuten, dass Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung einen gesellschaftlichen, d. h. einen öffentlichen, in aller Regel staatlichen Auftrag haben, der an das öffentliche Interesse gebunden ist. Dieses kann und darf periodisch in Frage gestellt werden. Bei solchem Anlass müssen die historischen Disziplinen nicht allein ihre Zielsetzung überdenken und als öffentliches Interesse glaubwürdig machen, sondern auch zeigen, dass sie die ihr anvertrauten Mittel ökonomisch einsetzen. Dazu gehört der Nachweis einer sachgerechten Triage der Beweismittel der Geschichte.

Die meisten Gesetzgeber in der Schweiz haben ja, wie gesagt, den Denkmalbegriff auf die Materialien der Geschichtsschreibung eingeengt, und sie folgen damit einem internationalen Trend. Diesen Prozess hier darzustellen, das würde die Grenzen eines Grundkurses überschreiten. Mir kommt es auf Folgendes an. Die affektive Bindung von Menschen an ihre Denkmäler zeigt sich in der Gesetzgebung ausschließlich auf dem Weg über die Geschichte, die eine wissenschaftliche Disziplin ist, und über die Vergangenheit oder, noch diffuser, die Gesellschaft, die als deren Gegenstand betrachtet werden, oder schließlich die Kultur, ein wahres Jekami der multikulturellen Menschheit.

Gemeint ist in vielen Fällen, und zuweilen wird es auch hinreichend deutlich ausgesprochen, die Kunst, in unserer Betrachtung das Bauwerk als Kunstwerk. Damit haben wir eine in ihrer Definition zwar umstrittene, aber an keinen Zweck gebundene Sachgruppe vor uns. Gleichgültig ob wir den Akzent auf die formalen oder auf die expressiven Qualitäten von Kunstwerken setzen, so lässt sich doch häufig im Einzelfall zu einem bestimmten Zeitpunkt ein Konsens erzielen. Auf lange Sicht hingegen sind die Meinungsschwankungen riesig. Architektur ist in der Rezeption wie in der Produktion den Moden unterworfen. Gotische, barocke, historistische, funktionalistische Bauwerke erweckten nacheinander den größten Abscheu – wenigstens unter Gebildeten.

Lassen Sie mich noch ein wenig weiter über die Sachgruppe der Bau- und Kunstdenkmäler räsonieren. Diese Kategorie von Objekten ist keinesfalls identisch mit der Kategorie der Beweismittel der Geschichte, die man Zeugen oder Zeugnisse der Vergangenheit zu nennen gewohnt ist, auch wenn recht viele Bau- und Kunstdenkmäler zugleich der Kategorie der Beweismittel der Geschichte angehören. Die drei angeführten Gesetze der Kantone Freiburg, Solothurn und Bern zeigen durch das Bindewörtchen „oder“ an, dass jeweils nur eine der Bedingungen der „Denkmalhaftigkeit“ oder „Denkmalfähigkeit“ erfüllt sein muss, um die Schutzwürdigkeit zu statuieren. Ich zitiere Ihnen nochmals das solothurnische Gesetz von 1995: „Als historische Kulturdenkmäler gelten Werke früherer menschlicher Tätigkeit sowie Zeugnisse der Vergangenheit, die eine besondere archäologische, geschichtliche, soziale, künstlerische, städtebauliche, technische, wissenschaftliche oder heimatkundliche Bedeutung haben.“

Bei den Bau- und Kunstdenkmälern ist unsere Sorgepflicht so evident, dass wir geneigt sind, sie als Gegenstände der Sorgepflicht zu definieren. Doch ich frage: Was bewegt uns, was bewegt viele Menschen, was bewegt die öffentliche Hand zur Pflege und Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler? Die Fachleute deutscher Zunge haben sich angewöhnt, dafür eine Reihe von Werten ins Feld zu führen, die der berühmte österreichische Kunsthistoriker Alois Riegl um 1900 formuliert und in eine einleuchtende Ordnung gebracht hat. Davon pflegt ausführlicher im Modul „Geschichte und Theorie der Denkmalpflege“ die Rede sein. Einem von Alois Riegls Werten, den Alterswert, sind wir bereits begegnet.

Der österreichische Kollege Norbert Wibiral hat 1983 den Vorschlag gemacht, das Wort „Interesse“, das Riegl weit gehend synonym mit „Wert“ verwendete, für das Verständnis der Kategorie der Bau- und Kunstdenkmäler einzusetzen. (34) Der Begriff „Interesse“ beinhaltet Auswahl in der Wahrnehmung und bei der Zuwendung. Er liegt auch dem Terminus „öffentliches Interesse“ zugrunde. Wibiral unterstreicht, dass das öffentliche Interesse an einem Bau- oder Kunstdenkmal in Konkurrenz zu anderen öffentlichen Interessen tritt und von der politischen oder richterlichen Behörde gegen diese abzuwägen ist.

Nach meiner Überzeugung liegt das Motiv für das Interesse an Bau- und Kunstdenkmälern in der Tugend der „Pietät“. (35)

„Pietät“ heißt zunächst die liebevolle Ehrfurcht gegenüber den Eltern und anderen des Respekts würdigen Personen. Im alten Rom wurde Pietas als Gottheit verehrt. Pietas ist die römische Tugend der Pflichterfüllung gegenüber den Göttern, dem Vaterland, den Eltern und den Kindern, ja gegenüber jedem Mitbürger und den Bürgern fremder Provinzen. Sie umfasst aber nicht allein aufeinander angewiesene lebende Personen, sondern auch vergangene Geschlechter und Zeichen zu deren Erinnerung. Jedenfalls ahndete das kaiserzeitliche Rom die Plünderung von Grab- und Baudenkmälern mit Strafen und mit dem Gebot der Wiederherstellung. (36)

Im Ersten Timotheusbrief des Apostels Paulus (Kap. 6) steht griechisch eusebeia oder lateinisch „pietas“ als christliche Tugend in einer Reihe mit „iustitia“, „fides“, „caritas“, „patientia“ und „mansuetudo“; ich übersetze frei und ohne Rücksicht auf die theologische Übersetzertradition: Gerechtigkeit, Treue, Barmherzigkeit, Geduld und Mäßigung. Antike und christliche Tugendlehre überschneiden sich und verschmelzen, nicht erst in der Renaissance, sondern, wie der Apostel Paulus zeigt, bereits am Ende der Antike zu einem neuen Tugendkatalog mit „iustitia“, „fides“, „caritas“, „patientia“, „mansuetudo“, „pietas“. Die theologische Übersetzung „Frömmigkeit“ für „pietas“ trifft den antiken und damit auch den neutestamentlichen Sprachgebrauch viel weniger genau als das Fremdwort „Pietät“.

Das uns geläufigere Fremdwort „Respekt“ tut es auch nicht. Respekt ist eine Haltung, die ebenso sehr von den Umständen erzwungen wie aus innerer Notwendigkeit entstanden sein kann. Wir sagen von einer stattlichen Burg, von einem imposanten Menschen oder von einer besonderen Leistung sie sei „Respekt einflößend“. Umgekehrt vermag uns die unerwartete Respektlosigkeit eines Menschen zu zeigen, dass Respekt eine Haltung, nicht ein Charakterzug und schon gar nicht eine Tugend ist. Aber Respekt kann ein Ausfluss der Tugend der Pietät sein.

Pietät hat nämlich einen engen Horizont. Sie bezieht sich zunächst auf die Familie und die Verwandtschaft, dann auf die Mitbürger oder – beim Apostel Paulus – auf die Glaubensgenossen. Davon abgeleitet bezieht sich Pietät auf alles, was diesen heilig ist und heil bleiben soll. Wie aber verhält es sich mit dem, was denjenigen Menschen heilig ist, mit denen mich nichts verbindet als das Menschsein? Soll ich – mit Verlaub – für eine Moschee Pietät empfinden, die einem Muslim heilig ist? Ich vermag das nicht, aber meine Toleranz gebietet mir, seiner Pietät mit Respekt zu begegnen. Die neueren Empfehlungen und Richtlinien von UNESCO und Europarat berücksichtigen diesen Umstand, indem sie die Auswahl von Schutzobjekten den damit befassten Gesellschaften und Gemeinschaften übertragen.

Ich gebe noch ein Beispiel für den Respekt vor Pietät aus dem 19. Jahrhundert und völlig außerhalb der Denkmälerpflege. Der im französischen Exil lebende deutsche Republikaner Jakob Venedey beobachtete 1837 in seinem Buch Reise- und Rasttage in der Normandie, (37) dass der Normanne vom Apfelbaum, dem „Brotbaum der Normandie“, „mit einer Art Pietas spricht“; nicht allein die Schönheit blühender Apfelbäume, sondern die vielfältige Verwendbarkeit der Äpfel selbst erkläre „die Pietät der Normannen für den arbre de mon pays“.

Nach diesem kleinen Exkurs sei wiederholt: Ich sehe als Beweggrund für das Interesse an Bau- und Kunstdenkmälern die Tugend der Pietät. Wir bekämen damit eine Erklärung dafür, dass auch weit zurückliegende Zeiten Bau- und Kunstdenkmäler geschützt und gepflegt haben, und zwar nachweislich weit über den praktischen Nutzen hinaus. Doch das sind Spekulationen, die uns bereits wieder aus dem Gebiet der Denkmalpflegeethik hinausführen.

Georg Mörsch und andere sprechen von der „affektiven Bindung“ der Menschen an ihre Denkmäler. Wie allgemein ist diese Beobachtung? Affektiv, gefühlsbetont, emotional ist mindestens die Bindung der Menschen an ihre eigenen und eigensten Erinnerungsstücke, im persönlichen Bereich, im Kreis der Familie und von deren Generationenfolge, dann auch als Zeichen von Gemeinschaften, denen wir längere Zeit angehören oder angehört haben. Der Verlust durch Zufall, Unglück oder Böswilligkeit, Denkmalverlust und Denkmalzerstörung, bilden sozusagen die Neunerprobe der Behauptung, die Bindung der Menschen an ihre Denkmäler sei affektiv.

Es ist ein Gebot der Ethik, die affektive Bindung anderer Menschen an ihre Denkmäler zu respektieren. Denkmalschutzerlasse und multinationale Verträge haben in historischer Zeit dem Gebot des Kulturschutzes in bewaffneten Konflikten Nachachtung zu verschaffen versucht. Nicht immer mit Erfolg, wie die Weltkriege des 20. Jahrhunderts gezeigt haben. Gleichsam zum Trost nenne ich ein frühes teilweise erfolgreiches Beispiel.

Im Österreichischen Erbfolgekrieg belagerten die Franzosen die Stadt Freiburg im Breisgau. (38) „Die Stadt hatte dabei die zweifelhafte Ehre, dass König Ludwig XV. am 11. Oktober 1744 persönlich hier ankam, um die Kämpfe von der Höhe des Lorettoberges aus zu verfolgen. Zuvor hatten die beiden Parteien eine Vereinbarung getroffen, die einerseits dem Schutz des Königs, andererseits dem des Münsters dienen sollte: ,Auch ist von der beiderseitigen hohen Generalität bedungen worden, dem Münster zu schonen; hingegen hatten unsere Artilleristen den Befehl von Damnitz, daß kein Stückschuß auf das Loretto-Bergle geschehe, weil der König selbst dort der Belagerung zusehen werde, obwohl kurz zuvor ein Kunstäbler vom obern Schloß in selbes ein Kugel geschossen.‘“ Der König kam heil davon, das Münster jedoch erlitt Schäden.

Ich kehre zu meinem Steckenpferd „Pietät“ zurück. Die affektive Bindung an einen Gegenstand der persönlichen Erinnerung reicht natürlich nicht aus, ihn zum Denkmal zu erklären, das den Schutz der Öffentlichkeit verdient. Erst die affektive Bindung einer hinlänglich großen Zahl von Menschen konstituiert das öffentliche Interesse, das den Gesetzgeber und die Vollzugsbehörden auf den Plan ruft. Und wiederum liegt es in der Natur der Rechtsstaatlichkeit, dass Gesetzgeber und Vollzugsbehören, Legislative und Judikative, nach Kategorien und Kriterien suchen, um Denkmalschutz und Denkmalpflege in ordentliche Bahnen zu lenken. Warum aber sollen affektive Bindung und als ihr Beweggrund die Pietät hier keinen Platz finden? Zum Vergleich: Elternmord wird besonders hart bestraft, und die Gesinnung des Täters ist im Strafprozess ein Kriterium für das Strafmaß.

Als ich im Sommer 2002 meine Gedanken über Pietät an der genannten Fachtagung des ICOMOS Schweiz vortrug, warf Georg Mörsch in der Diskussion ein, man dürfe die gründlich ausgedachten und sorgfältig redigierten Gesetzestexte nicht einfach wegwischen, die Kriterien des historischen und ästhetischen Wertes seien für den Denkmalbegriff konstitutiv kurz mein Vorschlag, sie durch Pietät zu ersetzen, sei nicht „justiziabel“. Ich beobachte jedoch, dass die Justiz des Begriffs der Pietät auf die Dauer nicht entraten kann, wenn es um den Totenfrieden geht, solange dieser als Rechtsgut gilt. (39) Dieses ist im Schweizerischen Strafgesetzbuch nach Artikel 262 geschützt. Das Transplantationsgesetz regelt diese Frage in Artikel 8 und schützt bei Organentnahme an Verstorbenen die Pietätsgefühle der Hinterbliebenen. Anders sieht das der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ein 67-jähriger Westschweizer wollte die Leiche seines mutmaßlichen Vaters exhumieren lassen, um mit dem DNA-Test seine Abstammung zu überprüfen. Dem widersetzten sich die Angehörigen, von drei schweizerischen Instanzen geschützt. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte wertete dagegen das individuelle Recht, die eigene Abstammung kennen zu lernen, höher. (40)

In unserem Zusammenhang lässt sich der Schutz des Pietätsgefühls vielleicht als Richtschnur dafür nehmen, wer für die Schutzwürdigkeit zuständig und für den Schutz der Denkmäler verantwortlich ist. Eine Zentralbehörde, eine Lokalbehörde, ein Fachgremium, eine politische Instanz? Die scheinbar objektiven Kriterien des historischen und ästhetischen Wertes erweisen sich bald einmal als Machtinstrumente einer Zentralbehörde, die Gefahr läuft, die Fühlung mit den Menschen zu verlieren, denen Bau- und Kunstwerke Gegenstände der Pietät sind. Exemplarisch hat das in den letzten Jahren in mehreren Schriften Jean-Michel Leniaud für Frankreich gezeigt (41).

Denkmalpflege, das ist eine Überzeugung, die ich mit vielen Kollegen teile, erschöpft sich nicht in dem, was das Gesetz vorschreibt und die Fachstellen durchführen. Denkmäler wurden geschützt und gepflegt, ehe es solche Fachstellen gab, und die bestausgebaute Fachstelle ersetzt auch heute nicht den Bürgersinn, der selbst für die kleinen Bau- und Kunstdenkmäler zu sorgen und sich einzusetzen bereit ist. Darum bin ich wie Martin Fröhlich aus Überzeugung Mitglied des Schweizerischen Heimatschutzes und anderer nichtstaatlicher Organisationen, die sich mit Schutz und Pflege von Bau- und Kunstdenkmälern befassen.

Zum Schluss dieses Kapitels sei noch einmal die Einleitung jener gegen 1520 verfassten Gründungsurkunde der neuzeitlichen öffentlichen Denkmalpflege angeführt, der Denkschrift, die man dem Maler und Architekten des St.-Peters-Doms in Rom, Raffael, und seinen Beratern zuschreibt und die sich mit großer Wahrscheinlichkeit an Papst Leo X. wenden sollte:

Gleich wie für jeden einzelnen die Pietät gegenüber den Eltern und dem Vaterland Pflicht ist, ebenso fühle ich mich verpflichtet, alle meine geringen Kräfte daran zu setzen, dass soweit als möglich ein Stück von dem Bild lebendig bleibe oder vielmehr der Schatten dessen, was in Wahrheit das Vaterland aller Christen ist, welches einst so vornehm und mächtig war, dass die Menschen zu glauben begannen, dieses einzige Reich stehe über dem Schicksal und sei gegen den Lauf der Natur dem Tod entzogen, um zu dauern in Ewigkeit.

Der Verfasser zählt die jüngsten Schäden auf, verschweigt aber, dass der Neubau des Petersdoms antike Bauten als Steinbrüche ausbeutete, und übergeht damit einen möglichen Zielkonflikt. (42)

In Raffaels Denkschrift zu einer zeitbedingten Problemstellung wendet sich das Interesse einer begrenzten Gruppe von Bau- und Kunstdenkmälern zu. Ich halte jedoch Pietät für das die Jahrhunderte überdauernde Interesse an der Kategorie der Bau- und Kunstdenkmäler überhaupt. Pietät begründet die respektvolle, einen Generationenvertrag begründende Zuwendung zu verwandten, nahe stehenden und verdienstvollen oder zu Opfern gewordenen Menschen (43) und zu den an sie erinnernden Gegenständen, es seien persönliche Andenken, Gedenkstätten, Grabstellen und -stelen, Standbilder, Tempel, Kirchen oder andere öffentliche Bauten, ja selbst Wunderwerke von Technik und Erfindung.

Diese und andersartige Artefakte konstituieren sich, so glaube ich, durch das affektive Interesse, das ich Pietät nenne, als Denkmäler.

IV. Musealisierung

(Abbildung 19) Ich führe das Thema Musealisierung mit zwei Anekdoten ein. Ob sich die Begebenheiten genau so zugetragen haben, wie sie erzählt werden, weiß ich nicht, aber sie illustrieren eine tiefe Wahrheit. Unsere Bilder stammen nicht aus den Museen, von denen die Geschichten erzählt werden, aber das ist gleichgültig.

Hier die erste Anekdote: Eine Bäuerin, welche jahrelang jeden Tag vor einer Madonnenfigur im Kölner Dom gebetet hatte, setzte ihr Gebet auch fort, als die Madonna ins gegenüberliegende Museum überstellt wurde. Die Antwort des Museums auf die betende Bäuerin im Museum war ein Erlass, welcher beinhaltete, es sei verboten, im Museum zu beten.

(Abbildung 20) Der umgekehrte Fall ereignete sich, als der Kölner Dom nicht als Ort des Gebetes, sondern für kunstwissenschaftliche Betrachtungen genutzt wurde. Ein Student, welcher vor dem Gero-Kreuz auf dem Absperrgitter Platz genommen hatte, wurde vom Küster mit den Worten „Hier wird nicht gesessen, hier wird gekniet“ auf die Sakralität des Ortes verwiesen. (44)

Als langjähriger Museumsmann bespreche ich diese und weitere Beispiele von Musealisierung von Denkmälern, indem ich die Sicht der Museumspräsentation mit der Sicht der Denkmalerhaltung zu verbinden suche.

„Musealisierung“ eines Gegenstandes heißt ihn zum Museumsobjekt oder gar selbst zum Museum machen. Es handelt sich um eine ungewöhnliche Form von Umnutzung.

Indem man die Muttergottesfigur aus dem erzbischöflichen Dom von Köln in das nahe gelegene Diözesanmuseum verbrachte und dort als Zeugnis oder Denkmal oder Überrest oder Reliquie oder Beispiel christlicher oder abendländischer oder gotischer oder mittelalterlicher Kultur, wenn nicht als volksnaher katholischer oder ökumenisch-christlicher Kunst aufgestellt hat, wird sie musealisiert. Selbst für den Domherrn, der das Diözesanmuseum leitet, ist sie dann in unserer Anekdote als Bild der Himmelskönigin und Fürbitterin am Jüngsten Tag so weit entrückt, dass ihn in ihrer Nähe das fromme Gebet stört. Dass dies dem Domherrn als Museumsmann widerfuhr, will ich gerne glauben, dass er das Ärgernis zum Anlass nahm, ein förmliches Gebetsverbot zu erlassen, halte ich für eine bösartige Erfindung des Anekdotenerzählers.

Warum sollen denn die zwei Nutzungen unvereinbar sein? Waren die Besucherwege in dem damaligen Diözesanmuseum (das neue ist von Peter Zumthor) so eng angelegt, dass die Kniende ein Hindernis darstellte? Schämte sich der gelehrte Domherr der Volksfrömmigkeit der Diözesankinder? War er ein verkappter Bilderstürmer, der die Madonna durch die Verbringung ins Museum dieser Volksfrömmigkeit hatte entziehen wollen? Ich weiß keine Antwort, sondern füge eine kleine Begebenheit aus meinem Berufsleben an, aus der sich die Perspektive der Volksfrömmigkeit ableiten lässt.

(Abbildung 21) Als ich den 1960er-Jahren im Bezirk Muri des Kantons Aargau inventarisierte, genoss ich Vertrauen und Hilfe der Geistlichkeit. Ein Benediktinerpater, P. Vigilius, damals Pfarrvikar, verriet mir den Standort eines hölzernen Kruzifixus an der Giebelwand eines abgelegenen Bauernhauses im Weiler Kallern und begleitete mich dorthin. Der Eigentümer half mir den Kruzifixus abhängen, ließ mich ihn in aller Ruhe untersuchen, dann hängten wir ihn wieder an seinen Platz, damit er weiterhin seinen Abwehrzauber ausübe. Dort habe ich ihn, so gut es ging, fotografiert. Wir unterhielten uns noch kurz über den Marktwert. Die Nachbarn hätten nämlich einen hölzernen St. Andreas gehabt und verkauft; der Verkauf habe ihm aber kein Glück gebracht. Inzwischen ist der Kruzifixus an das Schweizerische Landesmuseum verkauft worden, das möglicherweise durch meine Publikation darauf aufmerksam wurde. Ob er dem Verkäufer Glück oder Unglück brachte, weiß ich nicht.

Der Kruzifixus stammt aus dem 14. Jahrhundert. Er stand einst wohl auf einem Chorbogenbalken. Im Skulpturenband der Bücherreihe Ars Helvetica (VII, 1992, Abb. 72) ist er vor hellem neutralem Hintergrund abgebildet, so museal wie nur möglich.

(Abbildung 22) Wenden wir uns zum Kölner Dom zurück. Das Gerokreuz ist ein lebensgroßes Holzbildwerk, das Erzbischof Gero um 970 gestiftet haben soll und dessen dendrochronologische Untersuchung im Jahre 1976 diese Entstehungszeit bestätigte. Für Kunsthistoriker handelt es sich um ein unvergleichliches Spitzenwerk ottonischer Kunst. Für Studierende der Kunstgeschichte ist es Gegenstand heikler Examensfragen. Vor diesem Gerokreuz also lässt die Anekdote den Domschweizer (so nennt man dort die Aufseher) einen Studenten der Kunstgeschichte maßregeln, weil er sich, vielleicht um Notizen zu machen, auf die Schranke gesetzt hat. Indem er das macht, macht er den Dom zum Museum. Es ist natürlich nicht der Perspektivewechsel, der den Ordnungshüter auf den Plan ruft, sondern die Verletzung einer Verhaltensregel, überdies in einem kirchlichen Innenraum, der mit jährlich über einer Million Besucher touristisch übernutzt wird.

(Abbildung 23) Man könnte denken, in einem zum Museum gemachten Kloster sei die Kluft geringer. In Nürnberg besteht der Kern des Germanischen Nationalmuseums aus dem ehemaligen Kartäuserkloster. Der Plan von 1860 zeigt die ersten Veränderungen, besonders deutlich in den Grünanlagen. (Abbildung 24) Das folgende Bild zeigt den Chor der Klosterkirche, wie er 1880 mit kirchlichen Gegenständen ausgestattet wurde, allerdings mehr klassifikatorisch als ambiental. Das war im Kaiser-Friedrich-Museum in Berlin zu der Zeit, da unsere dritte Anekdote spielt, bereits anders. Der große Renaissanceraum stellte gleichsam eine florentinische Basilika mit Seitenschiffen und Seitenkapellen dar. Karl Scheffler schreibt: „In der Basilika befinden sich zu beiden Seiten Altarnischen mit italienischen Altargemälden, während in der Mitte ein geschnitztes Lesepult und Chorgestühl den Charakter des Kirchlichen noch verstärken. Diesen Raum betrat eine italienische Prinzessin und warf sich vor einem der Madonnenbilder nieder, um zu beten. Als ein Galeriediener sie daran hindern wollte, schlug sie Lärm und beschwerte sich beim Minister.“ Jetzt kommt der gedankliche Salto mortale des Kunstfreundes Karl Scheffler, für den Kunst letztlich nur Kunst ist. „Diese Italienerin“, fährt er fort, „war ein naiver Mensch, aber die, die sie verlachten, waren schon so instinktlos und verdorben, dass sie den eigentlichen Sinn eines Dings nicht mehr begriffen. Es ist nicht wahr“, sagt Scheffler nun, „dass die alten Kunstwerke an ihrem ursprünglichen Standort am besten ausgesehen haben und dass dieser irgendwie vorgetäuscht werden muss, sie haben am besten in der Werkstatt ausgesehen. Wenn man bei der Ausstellung wieder diese Wirkung erzielen kann, ist das Höchste erzielt.“ (45) Schefflers Ideal ist das isolierte Kunstwerk als Schöpfung eines Meisters, nicht das für einen bestimmten Zweck und für einen bestimmten Platz geschaffene Werk; sein Ideal ist eben die Atelier-, Kunsthalle- und Kunstmarktkunst.